イタチの歯はどんな特徴が?【犬歯が発達した肉食性】食性に合わせた驚くべき適応進化の過程を解説

【この記事に書かれてあること】

イタチの歯、その特徴を知れば、あなたの家を守る鍵が見つかるかもしれません。- イタチの歯は合計34本で、鋭い犬歯と発達した臼歯が特徴

- 犬歯は約1センチの長さで、獲物を素早く仕留める重要な役割

- 臼歯の形状は肉を効率的に切断できるよう進化している

- イタチの歯の構造は他の動物と比較すると、その肉食性が際立つ

- イタチの歯の特徴を理解することで、効果的な被害対策が可能に

驚くべきことに、イタチの歯は合計34本。

その中でも、約1センチもの長さを持つ鋭い犬歯は、まるで小さな吸血鬼のよう。

でも、怖がる必要はありません。

イタチの歯の秘密を解き明かせば、効果的な対策が立てられるんです。

犬歯から臼歯まで、イタチの口の中の不思議な世界をのぞいてみましょう。

その知識が、あなたの家を守る強力な武器になるはずです。

さあ、イタチの歯の謎に迫る冒険の始まりです!

【もくじ】

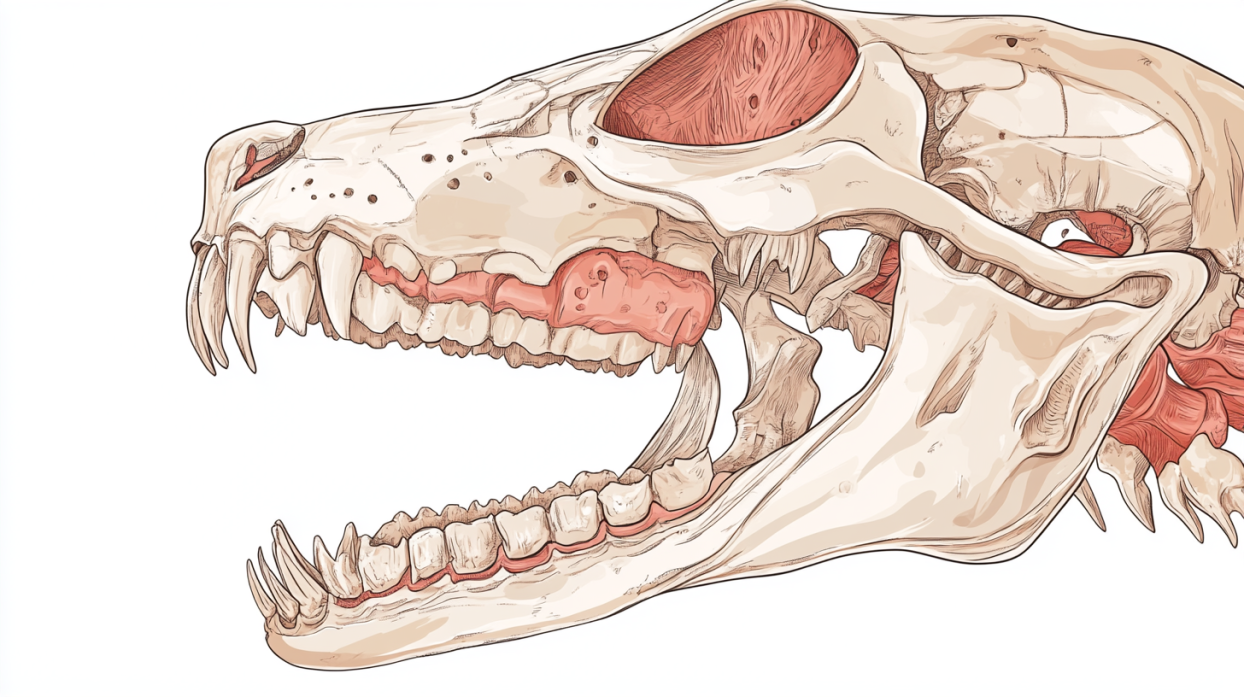

イタチの歯の特徴と構造

イタチの歯は全部で34本!上下の配列を解説

イタチの口の中には、なんと34本もの歯が並んでいます。「えっ、そんなにたくさんあるの?」と驚いた方も多いのではないでしょうか。

上あごには16本、下あごには18本の歯があり、それぞれが重要な役割を担っているんです。

上あごの歯は、前から順に切歯が6本、犬歯が2本、小臼歯が6本、そして大臼歯が2本。

下あごは、切歯6本、犬歯2本、小臼歯6本、大臼歯4本という配列になっています。

この歯の配列は、イタチの食生活にぴったり合わせた結果なんです。

例えば、前歯の役割をする切歯は、獲物の肉をちぎるのに使われます。

鋭い犬歯は、獲物をがっちりと捕まえるのに大活躍。

そして、奥歯にあたる臼歯は、肉をすりつぶすのに欠かせません。

- 切歯:獲物の肉をちぎる

- 犬歯:獲物を捕まえる

- 臼歯:肉をすりつぶす

「歯を見れば、その動物の生活が分かる」というわけ。

イタチの歯の配列は、まさに肉食動物の特徴をバッチリと表しているというわけです。

鋭い犬歯の長さは約1センチ!獲物を捕らえる武器

イタチの犬歯は、その体の大きさに比べてびっくりするほど発達しています。なんと、長さは約1センチにもなるんです!

「小さな体なのに、そんなに長い歯を持っているの?」と驚く方も多いはず。

この鋭い犬歯は、イタチにとって最強の武器。

獲物を素早く確実に仕留めるのに欠かせません。

犬歯の形状は、細長くてやや湾曲しているのが特徴。

先端は極めて鋭く、獲物の皮膚や肉を一瞬で貫通できるんです。

イタチが犬歯を使って獲物を捕らえる様子を想像してみてください。

「ガブッ!」という音とともに、鋭い犬歯が獲物の首筋に突き刺さります。

この一撃で、獲物はたちまち動けなくなってしまうのです。

- 長さ:約1センチ

- 形状:細長くてやや湾曲

- 特徴:極めて鋭い先端

この強力な武器があるからこそ、イタチは自分よりも大きな獲物さえも仕留めることができるんです。

「小さな体に秘められた驚異の力」、それがイタチの犬歯なのです。

臼歯の形状と役割「切断力抜群」の秘密とは

イタチの臼歯は、まるで精巧な肉切り包丁のよう。その形状と役割は、イタチの食生活にぴったりと合わせて進化してきたんです。

「どうしてそんなに切れ味がいいの?」という疑問に答えましょう。

イタチの臼歯には、鋭い突起がいくつも並んでいます。

特に、上あごの第4小臼歯と下あごの第1大臼歯は、ひときわ大きく発達しているんです。

これらの歯が、がっちりと噛み合うことで、強力な切断力を生み出します。

臼歯の主な役割は、肉を切断し、骨を砕くこと。

イタチが獲物を食べる様子を想像してみてください。

「ガリガリ、バリバリ」という音とともに、硬い骨まで砕いてしまうんです。

この能力があるからこそ、イタチは獲物を無駄なく食べられるのです。

- 鋭い突起:効率的な切断を可能に

- 大きく発達した臼歯:強力な噛み合わせを実現

- 硬い骨も砕ける:栄養を無駄なく摂取

この優れた歯の構造のおかげで、イタチは効率よく栄養を摂取できるんです。

小さな体で活発に動き回れるのも、この臼歯のおかげなのかもしれませんね。

イタチの歯が肉食に適している「3つの理由」

イタチの歯は、肉食動物としての生活に完璧に適応しています。なぜイタチの歯が肉食に適しているのか、その理由を3つご紹介しましょう。

1. 鋭い犬歯で獲物を確実に捕らえる

イタチの犬歯は、約1センチもの長さがあり、極めて鋭い先端を持っています。

この犬歯で獲物の首筋をガブリと噛むことで、一瞬で仕留めることができるんです。

「まるで小さな吸血鬼みたい」と思った方もいるかもしれませんね。

2. 切断力抜群の臼歯で肉を効率的に処理

イタチの臼歯には鋭い突起がたくさんあり、上下の歯がきっちりと噛み合います。

この構造のおかげで、硬い肉や骨でもバリバリと砕いてしまうんです。

「小さな体なのに、すごい力持ち!」と驚かされます。

3. 歯の配列が肉食に最適

イタチの歯の配列は、前から切歯、犬歯、小臼歯、大臼歯と並んでいます。

この配列が、獲物を捕まえてから食べるまでの一連の動作をスムーズにしてくれるんです。

まるで「肉食専用の食事セット」のようですね。

- 鋭い犬歯:獲物を素早く仕留める

- 切断力抜群の臼歯:肉や骨を効率的に処理

- 最適な歯の配列:スムーズな捕食を可能に

小さな体で活発に動き回れるのも、この優れた歯の構造のおかげかもしれません。

イタチの歯を知ることで、その生態をより深く理解できるというわけです。

歯の構造から見る「イタチの狩猟能力」の高さ

イタチの歯の構造を見ると、その驚異的な狩猟能力の秘密が見えてきます。小さな体とは思えないほどの狩猟の腕前、その源はまさに歯にあったんです。

まず、イタチの鋭い犬歯。

これが獲物を捕らえる際の「必殺武器」になります。

約1センチもの長さがある犬歯は、獲物の急所を一瞬で貫通。

「ガブッ」という音とともに、獲物はたちまち動けなくなってしまいます。

この素早さが、イタチの狩猟成功率を高めているんです。

次に注目したいのが、切断力抜群の臼歯。

獲物を捕らえた後、この臼歯が大活躍します。

鋭い突起がたくさんある臼歯は、硬い肉や骨もバリバリと砕いてしまいます。

これにより、イタチは獲物から最大限の栄養を効率よく摂取できるんです。

さらに、イタチの歯の配列も狩猟に有利に働きます。

前から切歯、犬歯、小臼歯、大臼歯と並ぶこの配列は、獲物を捕まえてから食べるまでの一連の動作をスムーズにしてくれるんです。

- 鋭い犬歯:獲物を一瞬で仕留める

- 切断力抜群の臼歯:栄養を無駄なく摂取

- 効率的な歯の配列:スムーズな捕食を実現

「小さな体に秘められた驚異の狩猟能力」、それがイタチの歯が物語る真実なのです。

イタチの歯と他の動物との比較

イタチvs犬「歯の数と大きさ」の違いに驚愕!

イタチと犬の歯、一見似ているようで実はかなり違うんです!その違いを知れば、イタチの特徴がもっとよく分かりますよ。

まず、歯の数から見てみましょう。

イタチの歯は全部で34本。

一方、犬の歯は42本もあるんです。

「え?犬の方が多いの?」と思った方も多いはず。

でも、これには理由があるんです。

イタチの体の大きさを考えてみてください。

犬と比べるとずっと小さいですよね。

それなのに、歯の数はそこまで差がありません。

つまり、イタチの口の中は、体の大きさの割に歯がびっしり詰まっているということなんです。

次に、歯の大きさを比べてみましょう。

特に注目したいのは犬歯です。

イタチの犬歯は、体の大きさに対してとても長くて鋭い。

一方、犬の犬歯は確かに大きいですが、体の大きさを考えると、イタチほど突出していません。

- イタチの歯:34本、体の大きさの割に多い

- 犬の歯:42本、イタチより8本多い

- イタチの犬歯:体の大きさの割に長くて鋭い

- 犬の犬歯:大きいが、体の大きさの割には突出していない

イタチは小さな獲物を素早く仕留める必要があるため、鋭い犬歯が発達したんです。

一方、犬はより大きな獲物や多様な食べ物に対応できるよう、バランスの取れた歯の構造になっているんです。

「へー、こんなに違うんだ!」と驚いた方も多いのではないでしょうか。

イタチの歯の特徴を知ることで、その生態や行動パターンをより深く理解できるんです。

これは、イタチ対策を考える上でも重要なポイントになりますよ。

イタチvsネズミ「歯の特徴」で明らかな食性の差

イタチとネズミ、どちらも小動物ですが、歯の特徴を見ると、その食性の違いがはっきりと分かるんです。この違いを知れば、イタチの特性がもっと理解できますよ。

まず、歯の全体的な構造を見てみましょう。

イタチの歯は、前から奥まで全体的にバランス良く発達しています。

特に犬歯が目立ちますね。

一方、ネズミの歯は、前歯(切歯)がとても発達しているのが特徴です。

「まるでミニチュアののみのよう!」と思った方もいるのではないでしょうか。

次に、歯の役割の違いを見てみましょう。

イタチの鋭い犬歯は、獲物を捕らえて素早く仕留めるのに適しています。

臼歯も鋭く、肉を効率よく切り裂くことができます。

対してネズミの大きな切歯は、硬い植物性の食べ物をかじるのに適しています。

臼歯は平らで、植物を擦り潰すのに向いているんです。

- イタチの歯:全体的にバランスが良く、特に犬歯が発達

- ネズミの歯:切歯が特に発達し、臼歯は平ら

- イタチの歯の役割:獲物を捕らえ、肉を切り裂く

- ネズミの歯の役割:硬い植物をかじり、擦り潰す

イタチは主に肉食で、小動物を捕食します。

一方、ネズミは雑食性ですが、植物性の食べ物を多く摂取します。

「へー、歯を見るだけでこんなに違いが分かるんだ!」と驚いた方も多いのではないでしょうか。

この知識は、イタチの行動を予測したり、効果的な対策を立てたりする際に役立ちます。

例えば、イタチが好む餌や、侵入しそうな場所を推測することができるんです。

イタチvs人間「歯の構造」から見る進化の跡

イタチと人間の歯、一見全く違うように見えますが、実は共通点もあるんです。でも、その違いを見ると、それぞれの進化の道筋が見えてきます。

さあ、一緒に探ってみましょう。

まず、歯の数を比べてみましょう。

イタチの歯は34本、人間の歯は32本とほぼ同じです。

「えっ、そんなに変わらないの?」と思った方も多いはず。

でも、その配置と形は大きく異なります。

イタチの歯は、鋭い犬歯と切れ味抜群の臼歯が特徴です。

犬歯は約1センチもあり、体の大きさの割には驚くほど長いんです。

一方、人間の歯はどうでしょう。

犬歯はありますが、イタチほど突出していません。

臼歯も平らで、擦り潰すのに適しています。

- イタチの歯:34本、鋭い犬歯と切れ味抜群の臼歯

- 人間の歯:32本、あまり突出していない犬歯と平らな臼歯

- イタチの犬歯:約1センチと体の大きさの割に長い

- 人間の犬歯:イタチほど発達していない

イタチは主に肉食で、獲物を捕らえて食べる必要があります。

そのため、鋭い歯が発達したんです。

一方、人間は雑食性で、様々な食べ物を消化できるよう、バランスの取れた歯の構造になっています。

「歯を見るだけで、こんなにも生き方の違いが分かるなんて!」と驚いた方も多いのではないでしょうか。

この違いは、何百万年もの進化の結果なんです。

イタチは肉食に特化し、人間は様々な環境に適応できるよう進化してきたんですね。

この知識は、イタチの行動をより深く理解するのに役立ちます。

例えば、イタチが家に侵入する理由や、どんな場所を好むかを推測することができるんです。

イタチ対策を考える際には、こういった生態の違いを理解することが大切ですよ。

イタチvsキツネ「犬歯の鋭さ」で明暗が分かれる狩猟力

イタチとキツネ、どちらも小型の肉食動物ですが、その犬歯の特徴を比べると、狩猟能力の違いがくっきり見えてくるんです。この違いを知れば、イタチの驚くべき能力がよく分かりますよ。

まず、犬歯の長さを見てみましょう。

イタチの犬歯は、体の大きさの割にとても長く、約1センチもあります。

一方、キツネの犬歯は確かに鋭いですが、体の大きさに対する比率で見ると、イタチほど突出していません。

「えっ、小さいイタチの方が長いの?」と驚いた方も多いはず。

次に、犬歯の形状を比較してみましょう。

イタチの犬歯は細長く、やや湾曲しています。

先端は極めて鋭く、まるで針のよう。

対してキツネの犬歯は、イタチほど細くはなく、やや太めです。

- イタチの犬歯:体の大きさの割に長く、約1センチ

- キツネの犬歯:鋭いが、体の大きさの割には突出していない

- イタチの犬歯の形状:細長く湾曲、先端が極めて鋭い

- キツネの犬歯の形状:イタチほど細くなく、やや太め

イタチは小型で俊敏、素早く獲物に噛みつき、一撃で仕留める必要があります。

そのため、極めて鋭い犬歯が発達したんです。

一方、キツネはイタチより大きく、より大型の獲物も狙えます。

そのため、噛む力そのものも重要になってくるんです。

「へー、こんな違いがあったんだ!」と驚いた方も多いのではないでしょうか。

この特徴の違いが、イタチとキツネの狩猟能力の差となって現れるんです。

イタチは体の小ささを感じさせない、驚くべき捕食能力を持っているんですね。

この知識は、イタチの行動をより深く理解するのに役立ちます。

例えば、イタチが家屋に侵入する際の能力や、どんな場所に潜みやすいかを推測することができるんです。

イタチ対策を考える際には、こういった特徴を把握しておくことが大切ですよ。

イタチの歯から考える被害対策と共存方法

イタチの歯の痕跡から「侵入経路を特定」する方法

イタチの歯の痕跡を調べれば、意外にも侵入経路が分かっちゃうんです!これを知れば、効果的な対策が立てられますよ。

まず、イタチの歯の特徴を思い出してください。

鋭い犬歯と切れ味抜群の臼歯、覚えていますか?

この特徴的な歯が、家の中に残す痕跡がヒントになるんです。

例えば、木材や断熱材に残された細長い傷。

これは、イタチの鋭い犬歯が作り出したものかもしれません。

「まるで小さな吸血鬼が通ったみたい!」なんて思うかもしれませんね。

また、電線の被覆が細かく裂かれているのを見つけたら、それはイタチの臼歯の仕業の可能性が高いです。

こういった痕跡を見つけたら、次はその場所をよく観察してみましょう。

痕跡の周りに、こんな特徴はありませんか?

- 小さな穴や隙間(直径3センチ以上あればイタチが通れちゃいます!

) - 汚れや油の付着(イタチの体についた油が擦れて付いたものかも)

- 毛や糞の痕跡(これはイタチが通った決定的な証拠です)

「なるほど、歯の痕跡を探偵のように追いかければいいんだね!」そうなんです。

この方法を使えば、イタチの侵入経路を特定し、ピンポイントで対策を立てられます。

例えば、見つかった隙間を塞いだり、電線を保護したりするんです。

これで、イタチの再侵入を効果的に防げるんですよ。

家の中をイタチ探偵になったつもりで調べてみると、意外な発見があるかもしれませんよ!

イタチの歯の強度に負けない「効果的な防護策」

イタチの歯は予想以上に強力です。でも、適切な防護策を取れば、その鋭い歯からあなたの家を守ることができるんです。

さあ、イタチに負けない防護策を一緒に考えてみましょう!

まず、イタチの歯の力を再確認しておきましょう。

イタチの犬歯は約1センチもあり、木材や柔らかい金属さえも噛み砕く力があるんです。

「えっ、そんなに強いの?」と驚く方も多いはず。

だからこそ、しっかりした防護が必要なんです。

では、具体的にどんな防護策が効果的でしょうか?

ここでは、イタチの歯に負けない3つの方法をご紹介します。

- 金属メッシュの使用:隙間や換気口には、目の細かい金属メッシュを取り付けましょう。

イタチの歯でも簡単には破れない強度が必要です。 - 硬質プラスチックカバー:電線や配管には、硬質のプラスチックカバーを被せると良いでしょう。

イタチの歯が滑って噛めないようにするんです。 - 金属板での補強:特に弱そうな部分には、薄い金属板で補強するのが効果的。

イタチの歯が通り抜けられない厚さを選びましょう。

「でも、見た目が悪くなったりしないの?」って心配する方もいるでしょう。

大丈夫、最近は見た目にも配慮した製品がたくさんあるんですよ。

防護策を施す際は、イタチの歯の特徴を思い出してください。

鋭い犬歯と切れ味抜群の臼歯、覚えていますか?

この歯が届かない、あるいは歯が効かない素材を選ぶのがポイントなんです。

こうした防護策を施せば、イタチの侵入をグンと減らすことができます。

家の中を安全に保ちながら、イタチとの共存も図れるんです。

さあ、あなたの家をイタチ対策の要塞に変身させちゃいましょう!

イタチの歯の形状を利用した「ユニークな撃退法」

イタチの歯の形状を逆手に取って撃退する、そんなユニークな方法があるんです。これを知れば、イタチ対策の新しいアイデアが浮かぶかもしれませんよ。

まず、イタチの歯の形状を思い出してください。

鋭い犬歯と、切れ味抜群の臼歯。

この特徴的な形状が、実は撃退のヒントになるんです。

「えっ、どういうこと?」って思いますよね。

実はこんな方法があるんです。

- 凸凹のある表面を作る:イタチの歯が引っかかりやすい凸凹のある表面を、侵入しそうな場所に設置します。

これにより、イタチが歯を使って侵入しようとしても、うまく力が入らなくなるんです。 - 滑りやすい素材を使う:イタチの歯が滑ってしまう素材を使うのも効果的。

例えば、ツルツルした金属板や特殊なコーティングを施した表面など。

イタチが歯を立てようとしても、ツルッと滑ってしまうんです。 - 偽の歯跡を作る:これは少し変わった方法ですが、イタチの歯跡によく似た跡を人工的に作るんです。

イタチは他のイタチの縄張りを避ける習性があるので、これを見て「ここは他のイタチの縄張りだ」と勘違いさせる作戦なんです。

これらの方法は、イタチの歯の特徴をよく理解していないと思いつかないものばかりなんです。

例えば、家の外壁に凸凹のあるパネルを取り付けたり、窓枠に滑りやすいコーティングを施したり。

庭の木には偽の歯跡を付けてみるのも面白いかもしれません。

「まるで、イタチとの頭脳戦みたい!」そう、その通りなんです。

これらの方法を使えば、イタチに危害を加えることなく、効果的に撃退できる可能性があります。

イタチの生態を理解し、その特徴を利用する。

そんなユニークな発想で、イタチ対策の新しい扉が開けるかもしれませんよ。

さあ、あなたも創意工夫でイタチ撃退に挑戦してみませんか?

イタチの歯の特徴を知って「被害を未然に防ぐ」コツ

イタチの歯の特徴を知れば、驚くほど効果的に被害を防げるんです。その秘訣、一緒に見ていきましょう!

まず、イタチの歯の特徴をおさらいしてみましょう。

鋭い犬歯と切れ味抜群の臼歯、覚えていますか?

この歯の特徴を知ることで、イタチがどんな場所を好み、どんな被害を引き起こすのかが予測できるんです。

例えば、イタチの鋭い犬歯は、柔らかい素材を簡単に貫通させてしまいます。

「じゃあ、家の中の柔らかい素材には要注意ってこと?」その通りです!

特に注意が必要なのは以下の場所です。

- 断熱材が使われている壁や天井裏

- ゴム製のパッキンがある窓や扉

- プラスチック製の配管やダクト

例えば、金属製のカバーを取り付けたり、硬質のプラスチックで保護したりするんです。

また、イタチの臼歯は食べ物を効率よく切り刻む能力があります。

この特徴から、イタチが好みそうな食べ物を家の周りに放置しないことも重要です。

生ゴミはしっかり密閉し、果物の木がある場合は落果をこまめに拾うなど、イタチを誘引しないための工夫が必要なんです。

「なるほど、イタチの歯を知ることで、こんなにたくさんの対策ができるんだね!」そうなんです。

イタチの歯の特徴を知れば知るほど、効果的な対策が立てられるんですよ。

例えば、イタチの歯跡を見つけたら、すぐに補修するのも大切です。

小さな穴や傷も、イタチにとっては「ここから侵入できる」というサインになってしまうかもしれません。

早めの対応が、大きな被害を防ぐ鍵となるんです。

イタチの歯の特徴を知り、その視点で家の周りを見直してみてください。

きっと、今まで気づかなかった弱点が見えてくるはずです。

そして、その弱点を補強することで、イタチの被害を未然に防ぐことができるんです。

さあ、あなたも今日からイタチ対策の達人になりましょう!

イタチの生態系での役割を考慮した「共存のヒント」

イタチは確かに厄介者に思えるかもしれません。でも、実は生態系の中で重要な役割を果たしているんです。

その役割を理解すれば、イタチとの共存のヒントが見えてくるかもしれません。

一緒に考えてみましょう!

まず、イタチの歯の特徴を思い出してください。

鋭い犬歯と切れ味抜群の臼歯。

この歯は、イタチが生態系の中で「小動物の個体数を調整する役割」を果たすのに重要なんです。

「えっ、それってどういうこと?」って思いますよね。

実は、イタチは主にネズミなどの小動物を食べて生きています。

この習性により、イタチは以下のような重要な役割を果たしているんです。

- 害獣の個体数調整:ネズミなどの害獣の数を減らし、農作物被害を抑える効果があります。

- 病気の蔓延防止:ネズミが媒介する病気の広がりを抑える役割も果たしています。

- 生態系のバランス維持:小動物の個体数を適切に保つことで、生態系全体のバランスを保っています。

だからこそ、完全に排除するのではなく、共存する方法を考えることが大切なんです。

では、どうすればイタチと共存できるでしょうか?

ここでいくつかのヒントをご紹介します。

まず、家の周りの環境整備です。

イタチが好む隠れ場所(積み重ねた木材や放置した廃材など)をなくし、生ゴミの管理をしっかりすることで、イタチが近づきにくい環境を作れます。

次に、自然な忌避方法の活用です。

イタチの嫌がる香り(例えば、ハッカ油など)を利用して、特定の場所に近づかないようにする方法もあります。

さらに、イタチが安全に生息できる場所を確保することも大切です。

例えば、庭の一角に小さな藪を作るなど、イタチの住処を提供することで、家屋への侵入を防ぐこともできるんです。

「なるほど、イタチと上手く付き合う方法があるんだね!」その通りです。

イタチの生態系での役割を理解し、その特性を活かした対策を取ることで、人間とイタチが共存できる環境を作ることができるんです。

イタチとの共存は、実は私たちの生活環境をより豊かにする可能性を秘めています。

害獣の数が減り、生態系のバランスが保たれることで、より健康的で自然豊かな環境で暮らせるかもしれません。

イタチの存在によって、庭に訪れる小鳥の数が増えたり、害虫が減ったりする可能性もあるんです。

「イタチと共存することで、むしろ良いことがあるかもしれないんだね!」その通りです。

イタチとの共存は、ちょっとした工夫と理解があれば、決して難しいことではありません。

イタチの歯の特徴を知り、その生態を理解することは、単に被害を防ぐだけでなく、自然との調和のとれた暮らしを実現する第一歩になるかもしれません。

私たちの住む環境をより豊かにする可能性を秘めているんです。

さあ、あなたも今日からイタチとの新しい関係づくりを始めてみませんか?

きっと、今までとは違った自然の魅力に気づくことができるはずです。

イタチとの共存を通じて、より豊かな生活環境を作り出す。

そんな挑戦を、一緒に始めてみましょう!