イタチの侵入を防ぐ家屋の改修ポイントは?【隙間封鎖が最重要】侵入リスクを90%低減する、3つの効果的な方法

【この記事に書かれてあること】

イタチの侵入に悩まされていませんか?- イタチの侵入経路を把握し、効果的な対策を立てる

- 隙間封鎖がイタチ対策の要となる重要ポイント

- 適切な封鎖材料の選択で長期的な効果を実現

- 定期的な点検で新たな侵入口の発見と対策を徹底

- 意外な日用品を活用したイタチ対策の裏技を紹介

家屋の隙間から忍び込むイタチは、想像以上に厄介な存在です。

でも、大丈夫。

効果的な対策方法があるんです。

この記事では、イタチの侵入を防ぐための5つの家屋改修ポイントをご紹介します。

隙間封鎖の重要性から、意外な日用品を使った裏技まで。

これを読めば、あなたもイタチ対策のプロに!

快適な住環境を取り戻すための第一歩、今すぐ始めましょう。

【もくじ】

イタチ侵入を防ぐ家屋改修のポイント

イタチが侵入しやすい「要注意箇所」を知ろう!

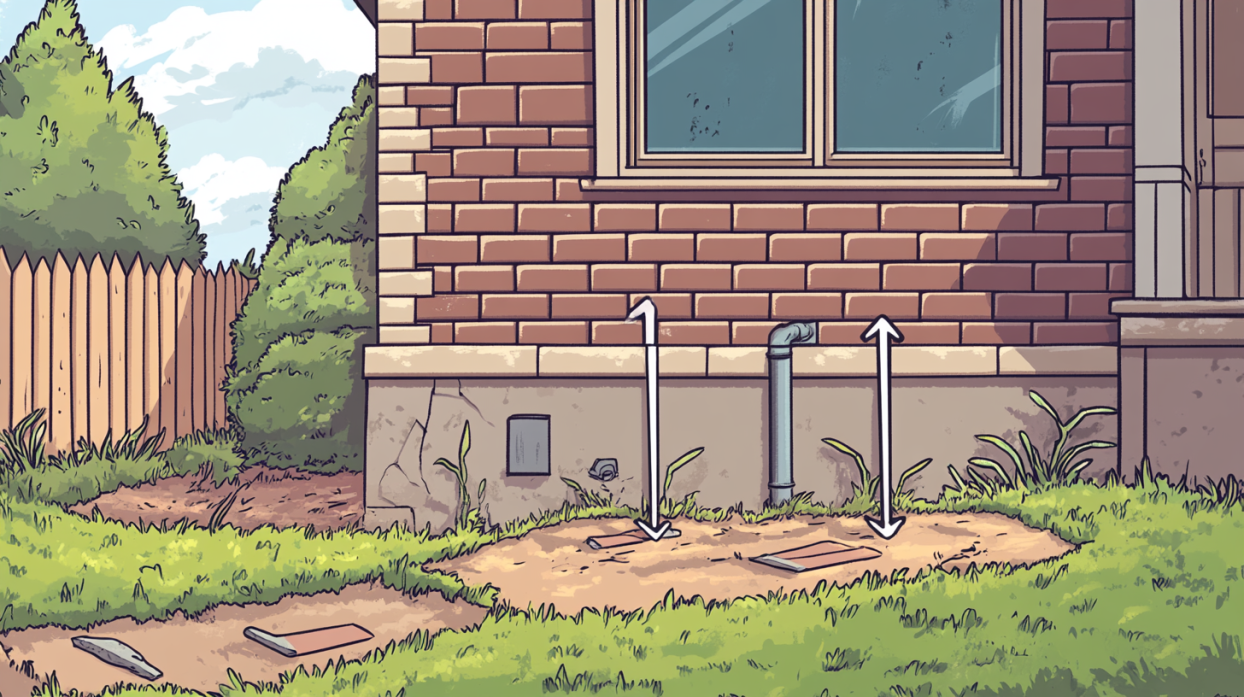

イタチが侵入しやすい場所は、屋根裏の換気口、軒下の隙間、壁の亀裂、基礎部分の隙間です。これらの箇所を重点的に対策することが大切です。

「えっ、そんな小さな隙間からイタチが入ってくるの?」と思われるかもしれません。

でも、イタチは意外とスリムなんです。

なんと、直径たった3センチメートルの隙間があれば、スルッと侵入できちゃうんです。

イタチの侵入を防ぐには、家全体をくまなくチェックする必要があります。

特に注意すべき箇所をリストアップしてみましょう。

- 屋根と壁の接合部:ここは風雨にさらされやすく、隙間ができやすい場所です

- 配管やケーブルの貫通箇所:電線やガス管が通っている部分は要注意

- ドアや窓の周囲:開閉によって隙間ができやすい箇所です

- 換気口:網が破れていたり、緩んでいたりしないか確認しましょう

- 軒下や破風板:木材が腐食していないかチェックが必要です

「うちは大丈夫」と油断せずに、こまめなチェックを心がけましょう。

家全体をイタチから守る第一歩は、この「要注意箇所」を把握することから始まるのです。

イタチの侵入を防ぐ「隙間封鎖」が最重要

イタチの侵入を防ぐ最も重要なポイントは、隙間を徹底的に封鎖することです。小さな隙間も見逃さず、しっかりと塞ぐことが大切です。

「でも、隙間なんてたくさんあるじゃない?」と思われるかもしれません。

確かに、家には様々な隙間があります。

でも、イタチが侵入できる隙間は意外と限られているんです。

イタチが侵入できる最小の隙間サイズは、なんと直径約3センチメートル。

「えっ、そんな小さな隙間から入れるの?」と驚かれるかもしれませんね。

でも、イタチはとってもしなやかな体つきをしているんです。

隙間封鎖の効果的な方法をいくつか紹介しましょう。

- 金属製のメッシュを使う:丈夫で長持ちする材料です

- 発泡ウレタンを注入する:隙間にピッタリと密着してくれます

- シリコンコーキングを塗る:柔軟性があり、細かい隙間も埋められます

- セメントで埋める:大きな隙間や穴を塞ぐのに適しています

- 木材で補強する:見た目も美しく仕上げられます

イタチは器用に爪を使って隙間を広げようとします。

だから、柔らかすぎる材料は避けた方が良いでしょう。

また、定期的なメンテナンスも忘れずに。

「一度塞いだから大丈夫」と油断していると、思わぬところから侵入されてしまうかもしれません。

年に2回くらいは、隙間の状態をチェックする習慣をつけましょう。

隙間封鎖は、イタチ対策の要。

しっかりと行うことで、イタチのいない快適な住環境を手に入れることができるのです。

効果的な封鎖材料「トップ3」を徹底比較!

イタチの侵入を防ぐ効果的な封鎖材料、トップ3を徹底比較します。それぞれの特徴を知り、適材適所で使い分けることが大切です。

まず1位は、金属製のメッシュです。

丈夫で長持ちする特徴があります。

「でも、金属って錆びないの?」と心配する方もいるでしょう。

大丈夫です。

ステンレス製やアルミ製を選べば、錆びる心配はありません。

2位は発泡ウレタンです。

隙間にピッタリと密着してくれる優れものです。

「むにゅむにゅっ」と柔らかい質感で、どんな形の隙間も埋められます。

ただし、紫外線に弱いので、外部での使用には注意が必要です。

3位はシリコンコーキングです。

柔軟性があり、細かい隙間も埋められます。

「ぷにゅぷにゅ」とした感触で、作業もしやすいんです。

それでは、この3つの材料を比較してみましょう。

- 耐久性:金属製メッシュ > シリコンコーキング > 発泡ウレタン

- 柔軟性:発泡ウレタン > シリコンコーキング > 金属製メッシュ

- 作業のしやすさ:シリコンコーキング > 発泡ウレタン > 金属製メッシュ

- コスト:シリコンコーキング > 発泡ウレタン > 金属製メッシュ

- 見た目:金属製メッシュ > シリコンコーキング > 発泡ウレタン

実は、これらを組み合わせて使うのがおすすめなんです。

例えば、大きな隙間には金属製メッシュを使い、その周りをシリコンコーキングで埋める。

そして、奥の方の隙間には発泡ウレタンを注入する。

こんな風に使い分けると、より効果的にイタチの侵入を防げます。

材料選びは、イタチ対策の成功を左右する重要なポイント。

適材適所で使い分けて、イタチに負けない家づくりを目指しましょう。

換気口の保護は「メッシュカバー」が効果的

換気口の保護には、細かい目のメッシュカバーが効果的です。イタチの侵入を防ぎつつ、換気機能も維持できる優れものなんです。

「でも、換気口を塞いじゃったら、空気の流れが悪くならない?」と心配する方もいるでしょう。

大丈夫です。

適切な目の大きさのメッシュを選べば、換気機能を損なうことなく、イタチの侵入を防げるんです。

メッシュカバーの選び方のポイントをいくつか紹介しましょう。

- 材質:ステンレス製が耐久性に優れています

- 目の大きさ:6ミリメートル以下が理想的です

- フレームの強度:イタチが押し開けられないよう、しっかりしたものを

- 取り付けやすさ:自分で簡単に設置できるタイプがおすすめ

- 見た目:家の外観に合うデザインを選びましょう

「今あるカバーを捨てるのはもったいない!」という方にぴったりです。

例えば、既存のカバーに補強用のメッシュを追加する方法があります。

カバーの内側にメッシュを取り付けるだけで、防御力がグッとアップします。

「ちょっと工作が苦手…」という方でも大丈夫。

接着剤で貼り付けるだけでOKです。

また、カバーの隙間にシーリング材を充填する方法も効果的。

「ぷにゅぷにゅ」としたシーリング材を隙間に押し込むだけで、イタチの侵入口をふさげます。

換気口の保護は、イタチ対策の要。

メッシュカバーをうまく活用して、イタチとさようならしましょう。

快適な住環境は、こんなちょっとした工夫から生まれるのです。

家屋改修の「やってはいけないこと」に注意!

イタチ対策の家屋改修で、絶対にやってはいけないことがあります。これらを避けることで、効果的かつ安全な対策ができるんです。

まず、イタチを毒殺しようとするのは絶対ダメです。

「でも、簡単に退治できそうじゃない?」と思う方もいるかもしれません。

しかし、これは大きな間違い。

毒殺されたイタチの死骸が家の中で腐敗すると、ひどい悪臭が発生します。

さらに、新たな害虫を呼び寄せる原因にもなってしまうんです。

次に、強い化学薬品の使用も避けましょう。

「強力な薬品なら、イタチも寄り付かないんじゃない?」と考えるかもしれません。

でも、これも危険です。

人体に有害な成分が含まれていることが多く、家族の健康を脅かす可能性があります。

また、イタチを刺激して、予期せぬ場所に逃げ込ませてしまう恐れもあるんです。

他にも、注意すべきポイントがいくつかあります。

- 隙間を塞ぐ際に、換気口をすべて塞いでしまう

- 屋根裏や壁の中にイタチがいることを確認せずに、出入り口を完全に封鎖する

- イタチの生態を理解せずに、対策を立てる

- 専門家のアドバイスを無視して、自己流で改修を進める

- 一度対策したら終わりと考え、定期的なメンテナンスを怠る

「急いでイタチを追い出したい!」という気持ちはわかります。

でも、焦って間違った方法を取ると、かえって事態を悪化させてしまう可能性があるんです。

イタチ対策は、じっくりと計画を立てて進めることが大切。

安全で効果的な方法を選び、長期的な視点で取り組みましょう。

そうすれば、イタチのいない快適な住環境を手に入れることができるはずです。

イタチ対策の効果を高める重要ポイント

DIYと業者依頼「時間と費用」を徹底比較

イタチ対策の家屋改修は、DIYと業者依頼で時間と費用に大きな差があります。DIYは安上がりですが時間がかかり、業者依頼は高額ですが短時間で終わります。

「え?自分でやれば安くすむの?」と思った方、ちょっと待ってください。

確かにDIYなら材料費だけで済みますが、意外と時間がかかるんです。

平均で2〜3日はかかっちゃいます。

一方、業者さんなら通常1日で完了。

「時は金なり」ということわざがありますよね。

仕事を休んでまでDIYするなら、業者さんに頼んだ方が結果的に得かもしれません。

でも、ここで注意してほしいのが規模の問題。

家全体の改修なのか、一部分だけなのかで大きく変わってきます。

ざっくり比較してみましょう。

- 小規模改修(窓周りだけなど):DIYなら半日〜1日、費用1万円程度。

業者なら2〜3時間、費用3〜5万円程度。 - 中規模改修(屋根裏全体など):DIYなら2〜3日、費用3〜5万円程度。

業者なら1日、費用10〜15万円程度。 - 大規模改修(家全体):DIYなら1週間以上、費用10万円程度。

業者なら2〜3日、費用30〜50万円程度。

でも、ちょっと待って。

業者さんは専門知識と経験があるんです。

見落としがちな場所も見逃しません。

「ここも要注意ですよ」って教えてくれるかもしれません。

それに、業者さんならイタチの生態をよく知っているので、より効果的な対策を提案してくれるはず。

「ここはこうした方がいいですよ」って、プロならではのアドバイスがもらえるんです。

結局のところ、どちらを選ぶかは状況次第。

時間に余裕があって、ちょっとした作業なら自分でやってもいいかも。

でも、大がかりな改修や確実な対策を取りたいなら、業者さんに頼むのが賢明かもしれません。

どちらにするか、よく考えて決めてくださいね。

屋根裏vs床下「改修の難易度」はどっちが高い?

イタチ対策の改修で、屋根裏と床下では難易度が大きく異なります。一般的に、屋根裏の改修の方が床下より1.5〜2倍の時間がかかり、難易度も高くなります。

「えっ、そんなに違うの?」と驚いた方も多いのではないでしょうか。

実は、屋根裏と床下では作業環境が全然違うんです。

まずは、それぞれの特徴を見てみましょう。

- 屋根裏:狭い、暑い(夏は特に)、暗い、姿勢が不安定

- 床下:比較的広い、涼しい、明るさは場所による、這って移動可能

床下なら「まあ、なんとか…」という感じでしょうか。

では、具体的にどんな点で屋根裏の方が難しいのか、詳しく見ていきましょう。

- 作業姿勢:屋根裏は中腰や寝そべりの姿勢になりがち。

長時間の作業で体への負担が大きい。 - 材料の運搬:屋根裏に材料を運び込むのが一苦労。

はしごを上り下りするのは危険も。 - 視界の確保:屋根裏は暗いので、作業灯が必須。

両手が塞がれて作業効率が下がる。 - 温度管理:夏場の屋根裏は灼熱地獄。

熱中症のリスクも。 - 落下の危険:屋根裏は高所作業。

足を踏み外せば大惨事に。

でも、床下だって楽チンというわけじゃありません。

湿気や虫との戦いがありますからね。

ただ、比較すると屋根裏の方が格段に難しいんです。

「じゃあ、屋根裏はプロに任せた方がいいの?」そうですね、安全面を考えるとそれが賢明かもしれません。

でも、どちらにしても事前の準備が大切です。

作業しやすい服装、必要な道具、十分な照明、そして何より安全対策をしっかりと。

「よーし、準備オッケー!」って感じで臨めば、きっと効果的な改修ができるはずです。

頑張ってくださいね!

新築時の対策と既存住宅の改修「効率」を比較

イタチ対策において、新築時の対策と既存住宅の改修では効率に大きな差があります。新築時の対策は既存住宅の改修に比べて約2倍効率的で、時間も手間も大幅に削減できます。

「えっ、そんなに違うの?」と驚かれた方も多いでしょう。

実は、新築時と既存住宅では、作業の難しさが全然違うんです。

新築なら最初からイタチ対策を組み込めますが、既存住宅は解体や再施工が必要になる場合があるんです。

では、具体的にどんな点で新築時の方が効率的なのか、詳しく見ていきましょう。

- 設計段階からの対策:新築なら最初からイタチの侵入しにくい構造にできます。

既存住宅は構造を変えるのが難しい。 - 材料の選択肢:新築では最新の防獣材料を自由に選べます。

既存住宅は既存の構造に合わせる必要があり、選択肢が限られます。 - 作業のしやすさ:新築は骨組みの段階で作業できるので、隅々まで対策可能。

既存住宅は壁や天井に阻まれて作業が制限されます。 - コスト面:新築なら他の工事と同時進行できるので、追加コストを抑えられます。

既存住宅は単独工事になるのでコストが高くなりがち。 - 長期的な効果:新築は家全体で対策できるので、長期的な効果が期待できます。

既存住宅は部分的な対策になりやすく、弱点が残る可能性が。

でも、ちょっと待ってください。

既存住宅だからといって、諦める必要はありませんよ。

既存住宅でも、計画的な改修を行えば、十分な効果が得られます。

例えば、屋根の葺き替えのタイミングでイタチ対策を行うとか、外壁塗装と同時に隙間を埋めるとか。

そうすれば、コストも時間も節約できるんです。

大切なのは、家の状況をよく把握して、最適なタイミングで対策を打つこと。

「うちの家、もうボロボロだから…」なんて思わずに、プロの意見を聞いてみるのもいいかもしれません。

きっと、効率的な対策方法が見つかるはずです。

頑張ってくださいね!

定期点検の頻度「季節ごと」vs「年1回」どちらが有効?

イタチ対策の定期点検は、季節ごと(年4回)の方が年1回よりも圧倒的に効果的です。特に春と秋の年2回の点検が最低ラインです。

こまめな点検で早期発見・早期対策が可能になります。

「え?そんなに頻繁に点検しなきゃダメなの?」と思った方、ちょっと待ってください。

イタチの行動は季節によって変わるんです。

春は繁殖期、秋は越冬準備で特に活発になります。

だから、この時期の点検がとっても大切なんです。

では、季節ごとの点検と年1回の点検を比べてみましょう。

- 季節ごと(年4回)の点検:

- イタチの活動に合わせた対策が可能

- 小さな問題を早期発見できる

- 修理コストを抑えられる

- 家の状態を細かくチェックできる

- 年1回の点検:

- 手間が少ない

- コストが抑えられる(短期的には)

- 大きな問題は発見できる

その通りです。

特に春と秋の点検は絶対に外せません。

春の点検では、冬の間に新たにできた隙間や破損がないかチェック。

「あれ?ここにヒビが…」なんて発見があるかもしれません。

秋の点検では、イタチが冬を越すために家に侵入する前に対策を打てます。

「よし、この隙間をふさいでおこう!」って感じですね。

夏と冬の点検も大切ですよ。

夏は暑さで家が膨張して隙間ができやすい時期。

冬は寒さでイタチが暖かい場所を求めてくる時期です。

「えっ、家が膨張するの?」って驚いた方もいるかもしれませんね。

定期点検は、イタチ対策の要。

「面倒くさいな…」って思わずに、家のためだと思って頑張りましょう。

きっと、快適な住まいづくりにつながりますよ。

点検時の「見落としやすいポイント」に要注意!

イタチ対策の点検時には、見落としやすいポイントがたくさんあります。特に注意が必要なのは、屋根と外壁の接合部、配管周り、換気口の裏側です。

これらの場所を重点的にチェックすることで、イタチの侵入を効果的に防げます。

「え?そんな細かいところまでチェックしなきゃいけないの?」と思った方、その通りなんです。

イタチは本当に小さな隙間から侵入してくるんですよ。

直径3センチの穴があれば、すいすいと入ってきちゃうんです。

では、具体的にどんなポイントを見落としやすいのか、詳しく見ていきましょう。

- 屋根と外壁の接合部:ここは風雨にさらされやすく、隙間ができやすい場所です。

特に、軒下や破風板の付け根をしっかりチェック。 - 配管周り:電気やガス、水道の配管が家に入る部分。

この周りの隙間を見逃しやすいんです。 - 換気口の裏側:表からは見えにくいけど、裏側が破損していることも。

要注意ですよ。 - 基礎と土台の間:地面に近いところは見落としがち。

でも、ここからイタチが侵入することも。 - 屋根裏の隅:暗くて奥まったところは見逃しやすい。

でも、イタチはこういう場所が大好き。

でも、大丈夫。

一つ一つ丁寧にチェックしていけば、きっと見つけられますよ。

点検のコツは、懐中電灯と鏡を使うこと。

暗いところも、直接見えないところも、これで隅々までチェックできます。

「なるほど、道具を使えば簡単になるんだ!」って感じですよね。

それから、匂いにも注意を払ってください。

イタチ特有の臭いがする場所があれば、そこに巣を作っているかもしれません。

「くんくん…あれ?この臭い…」って感じで、鼻を使った点検も大切です。

イタチの足跡や糞も見逃せません。

小さな爪痕や、ねじれた形の糞を見つけたら要注意。

「え?イタチの糞ってそんな特徴があるの?」って思った方、そうなんです。

イタチの生態を知ることも、効果的な点検につながるんですよ。

点検は大変かもしれませんが、家族の安全と快適な暮らしのためです。

「よし、がんばろう!」って気持ちで、丁寧に行ってくださいね。

きっと、イタチのいない安心な家づくりにつながりますよ。

イタチ対策のための意外な裏技と長期的な解決策

古新聞活用法!「音」でイタチの侵入を察知

古新聞を使ってイタチの侵入を察知する方法があります。これは手軽で効果的な裏技です。

「え?古新聞でイタチ対策ができるの?」と思われるかもしれません。

でも、実はこれ、とっても賢い方法なんです。

イタチは好奇心旺盛な動物。

新聞紙を丸めて侵入口に詰め込んでおくと、イタチがそれを噛んだり引っ張ったりする音で侵入を察知できるんです。

具体的な方法を見てみましょう。

- 古新聞を30センチ四方くらいに切ります

- それを軽く丸めます。

ぎゅうぎゅうに丸める必要はありません - イタチが侵入しそうな隙間に、ゆるく詰め込みます

- 夜中に「ガサガサ」「バリバリ」という音がしたら要注意!

大丈夫です。

イタチが新聞紙を引っ張ると、特徴的な音がします。

まるで、子猫がおもちゃで遊んでいるような「ガサガサ」という音。

これを聞いたら、イタチが来たサインです。

この方法の良いところは、コストがほとんどかからないこと。

家にある古新聞を使うだけですからね。

それに、イタチに危害を加えることもありません。

ただ、イタチの存在を知るだけなんです。

注意点もあります。

雨の日は新聞紙が湿気で柔らかくなってしまうので、効果が薄れます。

それに、風の強い日は新聞紙がバタバタして誤検知の原因になることも。

でも、天気の良い日なら、とても効果的な方法なんです。

この方法を使えば、イタチの侵入をいち早く察知できます。

「よし、対策しなきゃ!」って気づくきっかけになりますよ。

家にある古新聞、捨てずに取っておいて正解でしたね。

コーヒーかすで「イタチよけ」効果アップ!

コーヒーかすを使ってイタチを寄せ付けない方法があります。これは意外と効果的な裏技なんです。

「えっ、コーヒーかすでイタチを追い払えるの?」って思いましたよね。

実は、イタチは強い匂いが苦手。

コーヒーかすの香りは、私たちには良い香りでも、イタチにとっては不快な臭いなんです。

では、具体的な使い方を見てみましょう。

- 使用済みのコーヒーかすを乾燥させます

- 小さな布袋や網袋に入れます

- イタチが侵入しそうな場所に置きます

- 1週間に1回程度、新しいものと交換します

安心してください。

コーヒーかすの効果は科学的にも裏付けられているんです。

カフェインやタンニンという成分が、イタチの敏感な鼻をくすぐって不快にさせるんです。

この方法のメリットは、コストがほとんどかからないこと。

毎日飲むコーヒーのかすを再利用するだけですからね。

それに、化学薬品を使わないので、環境にも優しい方法です。

ただし、注意点もあります。

湿気の多い場所では、コーヒーかすがカビの原因になることも。

そんな時は、こまめに交換するか、乾燥剤を一緒に入れるといいでしょう。

「うちの庭にもイタチが来るんだよね」という方は、庭にコーヒーかすを撒いてみるのもおすすめ。

土に混ぜ込むと、肥料としても活用できちゃいます。

一石二鳥ですね。

コーヒーかすで、イタチ対策と環境保護を同時に実現。

「なんだか得した気分!」って思いませんか?

毎日のコーヒータイムが、イタチ対策にもつながるなんて、素敵ですよね。

LEDライトの設置で「24時間警戒」を実現

LEDライトを使ってイタチを寄せ付けない方法があります。これは24時間体制でイタチを警戒できる効果的な裏技です。

「え?ライトでイタチが来なくなるの?」と驚く方も多いでしょう。

実は、イタチは暗がりを好む夜行性の動物。

明るい場所は避ける傾向があるんです。

そこで、LEDライトの出番というわけ。

具体的な設置方法を見てみましょう。

- 人感センサー付きのLEDライトを用意します

- イタチが侵入しそうな場所の近くに設置します

- 夜間や暗い場所でイタチが近づくと自動で点灯します

- 突然の明るさにイタチはびっくりして逃げていきます

大丈夫です。

LEDライトは省電力なので、電気代はそれほどかかりません。

それに、人感センサー付きなら必要な時だけ点灯するので、さらに節約できます。

この方法のいいところは、24時間体制で警戒できること。

昼間は人の目で、夜はライトで監視できるんです。

まるで、イタチ専用の警備員がいるみたいですね。

ただし、注意点もあります。

光が強すぎると、近所迷惑になる可能性も。

周囲への配慮を忘れずに設置しましょう。

また、バッテリー式の場合は定期的な充電や電池交換も必要です。

「うちの庭が明るくなって、防犯対策にもなりそう!」って思いませんか?

その通りです。

イタチ対策と防犯対策、一石二鳥の効果が期待できます。

LEDライトで、夜でも安心な住環境を作りましょう。

「よし、これで24時間安心だ!」って気分になれますよ。

イタチも寄り付かない、明るく安全な家づくりの第一歩、始めてみませんか?

使用済み猫砂で「天敵の匂い」を演出!

使用済みの猫砂を利用して、イタチを寄せ付けない方法があります。これは、イタチの天敵である猫の存在を匂いで演出する効果的な裏技なんです。

「えっ?使用済みの猫砂を使うの?」と驚かれるかもしれません。

でも、これが意外と効くんです。

イタチは嗅覚が発達した動物。

猫の匂いを嗅ぐと、天敵がいると勘違いして近づかなくなるんです。

具体的な使い方を見てみましょう。

- 使用済みの猫砂を小さな布袋に入れます

- イタチが侵入しそうな場所の近くに置きます

- 1週間に1回程度、新しいものと交換します

- 雨に濡れないよう、屋根のある場所に置くのがコツです

確かに、人間の鼻にも少し臭いかもしれません。

でも、イタチにとっては強烈な「ここには近づくな」というメッセージになるんです。

この方法のメリットは、コストがほとんどかからないこと。

猫を飼っている家庭なら、毎日出る猫砂を再利用するだけですからね。

猫を飼っていない場合は、猫好きの友達にもらうのもいいでしょう。

ただし、注意点もあります。

あまり長く放置すると、本当に臭くなってしまいます。

こまめな交換を心がけましょう。

また、猫アレルギーの方がいる家庭では使用を控えた方が良いでしょう。

「うちの庭の植木鉢の中にイタチが来るんだよね」という方は、植木鉢の周りに猫砂を置いてみるのもおすすめ。

植物を守りながら、イタチ対策もできちゃいます。

猫砂で、イタチに「ここは危険だよ」とメッセージを送りましょう。

「猫ちゃん、ありがとう!」って感謝したくなりますね。

イタチ対策が、思わぬところで猫との絆を深めるきっかけになるかもしれません。

銅線メッシュで「長期的な侵入防止」を実現

銅線で編んだメッシュを使って、イタチの侵入を長期的に防ぐ方法があります。これは、イタチが嫌う金属臭を利用した効果的な裏技なんです。

「銅線?それって高くないの?」と思われるかもしれません。

確かに初期投資は少しかかりますが、長期的に見ればとってもお得な方法なんです。

銅には耐久性があり、何年も効果が続くんですよ。

では、具体的な使い方を見てみましょう。

- 細い銅線を用意します。

ホームセンターで手に入りますよ - 網目が1センチ四方くらいになるように編みます

- イタチが侵入しそうな隙間や穴をこのメッシュで覆います

- しっかり固定して、隙間ができないようにします

大丈夫です。

編み方は簡単ですよ。

まるで、昔作った織り機のミニチュア版みたいな感じです。

コツをつかめば、すぐに上手になりますよ。

この方法のすごいところは、長期的な効果が期待できること。

銅は錆びにくく、何年も形を保ちます。

それに、銅特有の金属臭がイタチを寄せ付けないんです。

まるで、イタチ専用のバリアを張るようなものですね。

ただし、注意点もあります。

銅線は鋭利な場合があるので、取り扱いには気をつけましょう。

また、美観を損なう可能性もあるので、設置場所には配慮が必要です。

「うちの屋根裏の換気口からイタチが入るんだよね」という方には、特におすすめです。

換気口にこのメッシュを取り付ければ、換気機能を損なわずにイタチを防げます。

銅線メッシュで、長期的なイタチ対策を実現しましょう。

「これで何年も安心だ!」って思えますよね。

小さな手作業が、大きな安心につながるんです。

イタチ対策を通じて、DIYの楽しさを発見できるかもしれませんよ。